1.主题简介

鲁迅,原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。中国著名文学家、思想家、革命家、教育家、美术家、书法家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅怀着现实关切,创造性地从中华优秀传统文化中汲取营养,创作出具有中国作风、中国气派的文学作品。

《呐喊》收录了鲁迅于1918年至1922年所作的14篇短篇小说,描绘了辛亥革命至五四运动时期的社会生活,鲁迅先生抱着启蒙主义目的和人道主义精神,揭示了种种深层次的社会矛盾,对旧时中国的制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析与鞭挞。

2.活动时间及地点

时间:2025年3月28日 19:00-21:00

地点:李文正图书馆五楼特藏阅览室

3.活动流程

Part 1

主持人:赵雨川

活动与书目解读

5min

Part 2

主讲人:杨颖怡

读书分享

15-20min

Part 3

主讲人:梁文涛

读书分享

15-20min

Part 4

主讲人:左斯宇

读书分享

15-20min

Part 5

现场参与者

交流讨论

40min

4.精彩回顾

首先由主持人为大家讲述了《呐喊》的创作背景,结合了鲁迅先生的自序,在文学与思想的层面进行了简要分析。

第一位主讲人杨颖怡同学,站在教育与心理学的角度,结合当时的社会背景,深入讨论了孔乙己落魄的原因。杨颖怡同学认为,孔乙己脱不下的长衫反映了他作为读书人最后的尊严。科举制度对人的束缚决定了孔乙己的社会悲剧,无数像孔乙己一样的人被夹在古代与现代的夹缝中间,适应不了新社会,在旧社会也无维持生计一技之长,因社会的冷漠,自身的迷茫,陷入无尽的痛苦。孔乙己的悲剧在于社会的“文化枷锁”与“精神奴役”,也是自身的麻木与无作为的必然结果。

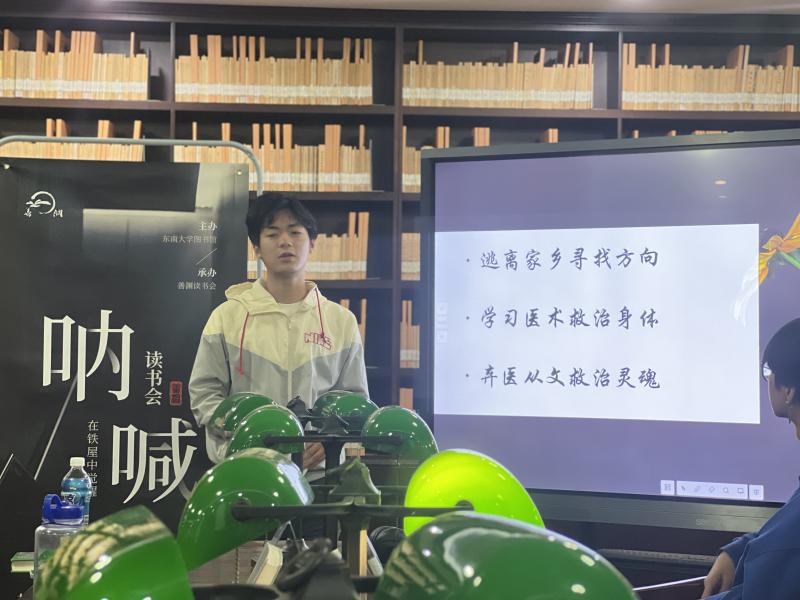

而梁文涛同学则深入分析了鲁迅先生写书的原因。《呐喊》是因寂寞与无人理解而选择了发出声音,纵使只能叫起来几个人,但是这几人一起反抗,继续发声,社会也未尝没有希望。鲁迅离开家乡学医救人,却在一部幻灯片前意识到了该救的是灵魂,麻木的大众,吃人的礼教,社会的危机,鲁迅在痛苦之中发出呐喊,加入到新文化运动的浪潮之中。梁文涛同学鼓励大家学习鲁迅精神,敢于发声敢于呐喊,表示寂寞并不可怕,可怕的是在寂寞中迷失自己。呐喊纵然可贵,更可贵的是在面对深渊时仍不吝惜自己的声音。

左斯宇同学则站在一个法学生的角度,对孔乙己所处的社会进行了深入的批判。社会不应该是约束人的工具,不应是人为了社会,而应该是社会为了人。人应当是自由的,他值得有自己的选择,而不是对社会的发展没有好处就要被受约束的,一个理想的社会,应该是让每一个人都能往他所想实现自己的价值的发现去发展的。左斯宇同学也遗憾地表示,由于生产力的局限,即使到了现代,受生产力的局限,我们依旧无法想象那样的社会,但相信随着技术的发展,人类的价值观会不断改变,一个真正理想的社会必然会到来。

三位主讲人精彩的讨论与深入的分析让同学们对《呐喊》有了更加深刻的理解。